トポロジーマップ描画の仕様

このページでは、トポロジーマップがどのように作成されるかについての仕様を解説します。

目次

作成時に設定する項目の仕様

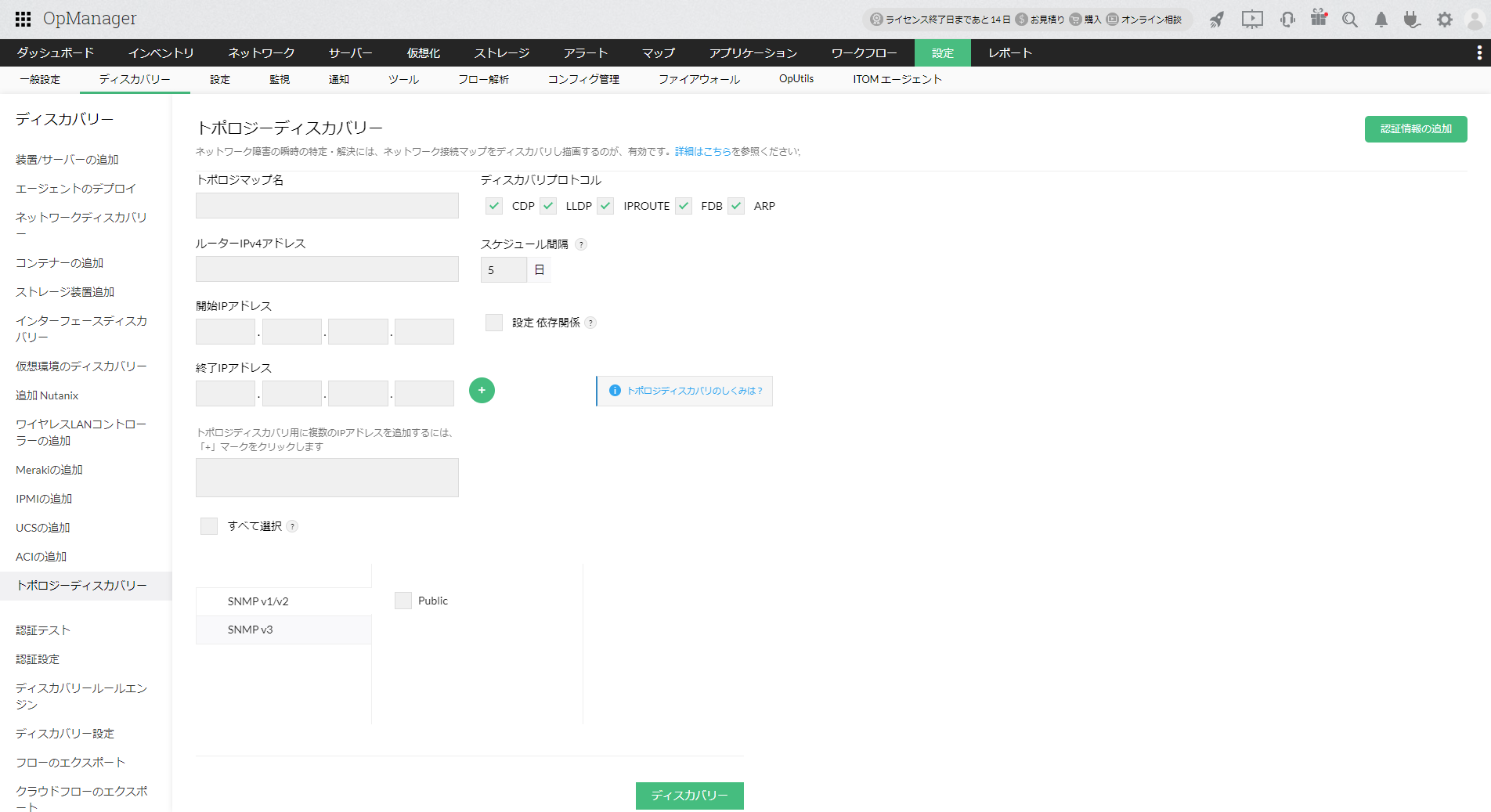

[マップ]→[トポロジーマップ]→[新規作成]でトポロジーマップ作成時に設定・入力する項目の仕様は以下です。

ルーターIPv4アドレス

- ルーターまたはL3スイッチのIPv4アドレスを指定するフィールドです。

- ここで指定された装置は、シード装置(トポロジーマップにおける根ノード)として描画されます。

開始IPアドレス/終了IPアドレス

- 描画対象に含めるIPアドレスの範囲を指定します。複数の範囲を指定することもできます。

- [ルーターIPv4アドレス]で指定した装置のIPアドレスは、ここで指定する範囲に含める必要はありません。

-

既に描画対象になっている装置の隣接装置を検出した場合、ここで指定するIPアドレスの範囲に含まれる場合にのみ、隣接装置が描画対象に含まれます。

指定されたIPアドレスの範囲に含まれない装置は、隣接装置として検出された場合でも描画されません。

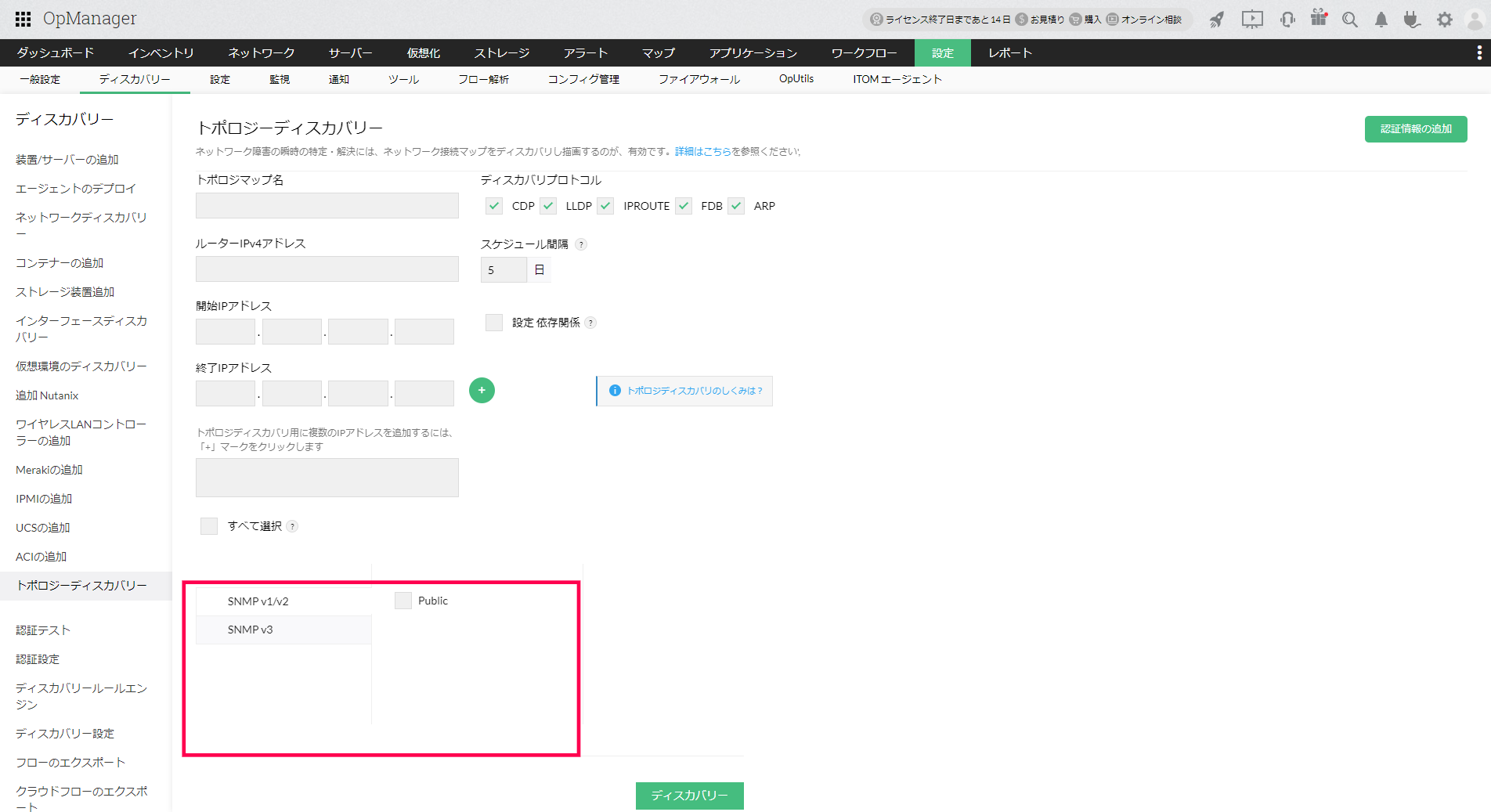

認証情報

トポロジーマップの描画に使用する認証情報は、[マップ]→[トポロジーマップ]→[新規作成]のページ下部で選択します。

トポロジーマップでは、SNMPの認証情報を使用します。

- SNMP以外の認証情報は表示されません。

-

装置の隣接装置を描画するためには、装置に対して有効な認証情報を指定する必要があります。

これは[ルーターIPv4アドレス]で指定したシード装置のみでなく、隣接またはその先にある装置に対しても同様です。ここで選択したSNMP認証情報のいずれも利用できない装置が存在する場合、その装置と隣接関係を持つ配下の装置はトポロジーマップ上に描画されません。例)シード装置に接続しているスイッチでSNMPに認証情報が利用できない場合、トポロジーマップが描画するのはそのスイッチまでであり、スイッチに接続されている配下の装置はトポロジーマップ上に描画されません。

ディスカバリープロトコル

装置の隣接関係を取得するのに使用するプロトコルを指定します。

ここで指定するプロトコルの情報は、すべてSNMPを通して取得されます。

CDP

Cisco Discovery Protocolを指します。Cisco社製の装置の隣接関係を取得するために開発されたプロトコルです。

Cisco社製の装置ではデフォルトで有効になっています。

LLDP

Link Layer Discovery Protocolを指します。

装置の隣接関係を取得するための業界標準のプロトコルで、CDPとは異なりネットワーク機器のベンダーを問わず利用可能です。

IPROUTE

IP Routing Tableを指します。

宛先IPアドレスに応じたネクストホップ(パケットの転送先)が格納されたテーブルで、ルーターやL3スイッチで利用されます。

FDB

Forwarding Data Baseを指します。

パケットの宛先MACアドレスと送信ポートの対応情報が格納されたデータベースで、スイッチやブリッジで利用されます。

ARP

Address Resolution Protocolを指します。

直近で装置が通信したことのあるIPアドレスとMACアドレスの対応が記録されるARPテーブルを参照して、装置の隣接関係を取得します。

スケジュール間隔

- ここで指定した間隔でトポロジーマップの内容が自動で更新され、描画装置の追加/削除が行われます。

依存関係

- 有効にすると、トポロジーマップでの描画内容に基づいて、依存関係が自動で設定されます。

- 装置に依存関係が設定されるのは、親装置がOpManagerでディスカバリーされている場合のみです。

描画する装置の決定条件

トポロジーマップの作成時、以下のアルゴリズムで描画装置が決定されます。

- シード装置に隣接している装置の情報を、選択されたディスカバリープロトコルに基づいて取得します。

-

情報を取得した装置のうち、[開始IPアドレス/終了IPアドレス]で指定した範囲のIPアドレスを持つものを、第2層の装置として描画します。

以降の描画装置の決定は、第1層はシード装置として、第2層の装置から開始します(N=2)。 -

ディスカバリープロトコルにCDP/LLDP以外が選択されている場合、

第N層の装置がネットワーク機器(ルーターまたはスイッチ)に該当するかどうかを、以下のフローで判定します。- ディスカバリープロトコルにCDP/LLDPのみが指定されている場合、この判定はスキップされます。

- ルーターの判定が先に行われ、その後にスイッチの判定が行われます。

- 一部のファイアウォールなどルーティング機能を持つ他の機器も、ルーターまたはスイッチとして判定されることがあります。

ルーターの判定条件

以下の条件をすべて満たす場合、その装置はルーターであると判定されます。-

.1.3.6.1.2.1.4.1.0(ipForwarding)の応答が"1"である

ipForwardingは、装置がパケットの中継を行い、ルーターとして動作しているかを示すOIDです。

- .1.3.6.1.2.1.4.20.1.1(ipAdEntAddr)の応答に、インターフェース情報が2つ以上存在する

スイッチの判定条件

以下の条件を満たす場合、その装置はスイッチであると判定されます。-

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1(dot1dTpFdbAddress)に対して応答がある

dot1dTpFdbAddressは、ネットワーク機器の既知のMACアドレス情報を返すOIDです。

-

第n層の装置にネットワーク機器が含まれる場合、その装置に隣接している装置の情報を、選択されたディスカバリープロトコルに基づいて取得します。

ネットワーク機器でないと判定された装置に隣接している装置は描画されません。

- 情報を取得した装置のうち、[開始IPアドレス/終了IPアドレス]で指定した範囲のIPアドレスを持つものを、第N+1層の装置として描画します。

-

第N+1層に描画対象となる装置が存在する場合は、項番3-5で第N層に対して行われた処理を、第N+1層の装置に対して繰り返します(NをN+1に置き換える)。

存在しない場合は、トポロジーマップの描画を終了します。

描画に使用するOIDの一覧

装置の描画に使用するOIDは以下です。

ディスカバリープロトコルごとに記載しています。()内はMIBファイル名です。

一般

以下のOIDは、ディスカバリープロトコルに関係なく使用されます。

装置情報の取得

- .1.3.6.1.2.1.1.2

- .1.3.6.1.2.1.1.5

- .1.3.6.1.2.1.1.1

インターフェース情報の取得

- .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1

- .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

CDP(CISCO-CDP.MIB)

- .1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.4

- .1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.7

- .1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.2.1.1.9

LLDP (LLDP.MIB)

IPROUTE(RFC1213.MIB)

- .1.3.6.1.2.1.4.21.1.1

- .1.3.6.1.2.1.4.21.1.2

- .1.3.6.1.2.1.4.21.1.7

- .1.3.6.1.2.1.4.21.1.8

- .1.3.6.1.2.1.4.21.1.11

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2

- .1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3

FDB(BRIDGE-MIB)

- .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1

- .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2

- .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3

RFC1213.MIB(ルーターの検出)

- .1.3.6.1.2.1.4.1.0

- .1.3.6.1.2.1.4.20.1.1

ARP(RFC1213.MIB)

- .1.3.6.1.2.1.4.22.1.1

- .1.3.6.1.2.1.4.22.1.2

- .1.3.6.1.2.1.4.22.1.3

- .1.3.6.1.2.1.4.22.1.4