ITILにおけるリリース管理とは?

ITIL®は、ITサービスの品質と価値を高めるためのベストプラクティスを体系化したフレームワークです。その中で、リリース管理は主に「サービス移行(Service Transition)」フェーズに属するプロセスと位置づけられています。

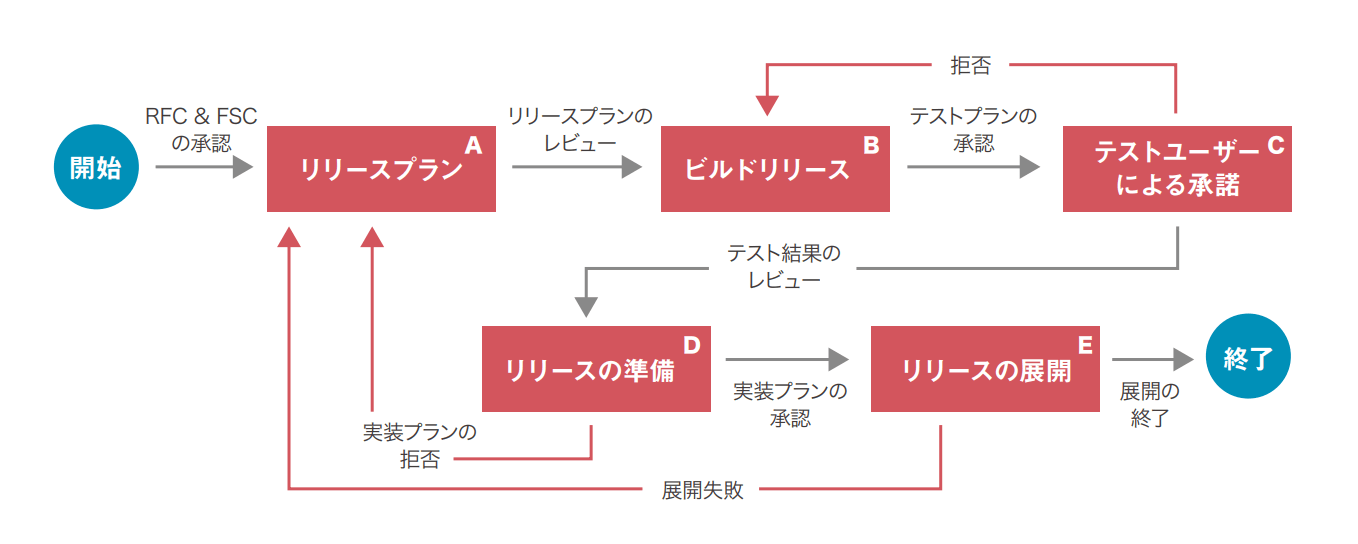

リリース管理では、ITサービスやアプリケーションを本番環境に展開するうえでのリスクを最小化し、変更や構成アイテムの管理が適切に行われているかを確認します。また、ITIL 4の考え方では、リリース管理は「変更有効化(Change Enablement)」や「サービス構成管理(Service Configuration Management)」などのプラクティスと密接に連携することで、ITサービス全体の品質とユーザー満足度を高める役割があるとされています。

目次

ITILの視点でとらえたリリース管理の目的

仮に、業務システムの一部のアプリケーションだけを入れ替える簡単なリリースであっても、関係部署間の連絡ミスやスケジューリングの衝突などで、リリース・展開が遅れてしまう場合があります。あるいは十分に検証しないままアプリケーションをリリース・展開したことで、不具合や問題が多数発見され、ユーザーからクレームが寄せられる事態も考えられます。

このようなリスクを最小限に抑えるため、ITILに基づくリリース管理では以下のポイントを重視します。

- 標準化されたリリースプロセスを確立し、一貫性のある管理を行う

- 変更管理との連携を強化し、リリースの承認プロセスを適切に実施する

- 構成管理データベース(CMDB)を活用し、リリースの影響範囲を可視化する

- テスト環境の適正管理を行い、本番展開前に十分な検証を実施する

- 継続的な改善(Continual Improvement)の視点を持ち、プロセスを最適化する

ITILの原則に則ったリリース管理を行うことで、サービスの継続的な改善が促進され、ITインフラの安定稼働とビジネス価値の最大化を実現できます。

ITIL4におけるDevOpsとの統合とその影響

ITIL4では、従来のプロセス重視のITサービス管理(ITSM)に加え、DevOpsの原則が積極的に取り入れられています。これにより、開発(Development)と運用(Operations)がより緊密に連携し、ITサービスの提供プロセスを、よりスピーディーで柔軟性を増すものにすることが可能です。

※DevOps(デブオプス):開発(Development)と運用(Operations)が連携し、迅速かつ継続的にITサービスを提供する手法

従来のITILは、厳格なプロセス管理による安定性の確保を重視していましたが、変化の激しい現代のビジネス環境では、アジャイルで迅速な対応が求められています。ITIL4は、この変化に適応するために「価値共創(Value Co-Creation)」や「継続的改善(Continual Improvement)」といった概念を導入し、DevOpsの継続的デリバリー(Continuous Delivery)や自動化との統合を促進しています。

この統合により、ITSMとDevOpsのプロセスがより密接に連携し、開発チームと運用チームが共通の目標を持ちながら協働しやすくなりました。分かりやすくまとめると、変更管理の合理化、構成管理の強化、リリース管理の効率化が進み、企業のIT部門はサービスの安定性と迅速な提供を両立しやすくなっています。

リリース管理と変更管理の違い

「リリース管理」のプロセスを検討する際に、よく混同されるのが「変更管理」です。まずは、この2つの違いを知ることで、「リリース管理(および展開管理)」が少しわかりやすくなります。

あるチームに新しい従業員が加わり、PCを追加したいという依頼がありました。

- 「変更管理」…そのPCを追加して、障害やダウンタイムなどの問題が発生しないかどうかを評価し、許可を出すのが変更管理。

- 「リリース管理」…許可を受け、実際にPCをセッティングし、本番環境に接続して、新入社員にPCを渡す一連のプロセスがリリース管理。

ITILにおける変更管理・構成管理・リリース管理の関係

ITILでは、変更管理はシステムやサービスに与える変更のリスクを評価・承認するプロセスとして定義され、一方でリリース管理は承認された変更を実際に本番環境へ導入する過程を計画・管理するプロセスと捉えられています。さらに、構成管理は、サービスを構成するすべてのIT資産や構成アイテム(CI)を適切に把握することで、変更やリリースの影響範囲を正しく判断できる状態を作り出します。

つまり、変更管理・構成管理・リリース管理は相互に連携しあいながら、ITサービスの安定稼働と継続的な改善を支えており、この3つのプロセスを包括的に管理するには、ServiceDesk PlusのようなITSMツールが必要です。

【よくある事例】ソフトウェアのリリース遅延

では、実際の例から「リリース管理」の効率的なプロセスを考えていきましょう。

【A社に起きたこと】

某通信企業A社では、CRMソフトウェアのリリースが完了したにもかかわらず、本番環境への展開が約2か月も遅れてしまいました。その結果、顧客対応の遅れが発生し、わずか3か月で全体の25%近い顧客を失う事態となりました。

リリースの遅延により、顧客はサービスクレジット(補償)や返金を適切なタイミングで受け取ることがができず、さらに、自身のリクエストの処理状況を確認する手段も提供されていませんでした。これにより、ユーザーの不満が高まり、結果として大幅な顧客離れを招いてしまったのです。

リリース遅延を招いた主な原因

- ハードウェア調達、テスト環境、リリースサイクルにおいて関係者間の合意がとれていなかった

- 最新のテスト環境が準備できず、本来必要なテストを実施できていなかった

- 構成管理とリリース管理で統合された変更管理プロセスが存在しなかった

他にもソフトウェアのリリースの際に、多くの不具合や遅延が発生していたため、チームの士気が下がっていたことも、遠因の一つとして指摘されました。

(参考)無料Ebook リリース管理の成功事例 ~3つのプロセス連携が生み出す相乗効果~

ITILのベストプラクティスを取り入れたリリース管理プロセス

A社は次に紹介する7つのステップで、ITILのベストプラクティスを参考にした、リリース管理プロセスを実行していきました。

Step 1:既存のリリース管理プロセスを見直す

既存のリリース管理のプロセスの詳細を分析し理解することで、上記のようなリリース遅延を引き起こしたいくつかの要因を突き止めました。

【ベストプラクティス1】:ITILの「サービス継続的改善」の考え方を取り入れ、各リリースが組織全体の目標達成にどう寄与しているかを定量的に評価します。

Step 2:是正方針の決定

要因から今後の修正の方針を打ち出します。

- 承認されたリリースサイクルの決定と確立

- プロセスの簡略化

- タイムリーなテストの実施

- CMS(構成管理システム)を活用したITインフラの制御

あわせて測定結果とメトリクスを評価に取り込むことや、リリース管理の研修会の開催なども決定しました。

【ベストプラクティス2】:ITILでは、意思決定を行う際に、サービス提供者だけでなく、ビジネス側の関係者(ステークホルダー)も含めて協議することが重要とされています。これにより、変更やリリースがビジネスに与える影響を正しく把握し、リスクとコストのバランスを考慮した適切な判断が可能になります。

Step 3:新しいリリースサイクルの決定と確立

関係者間で合意したリリースサイクルを定義します。A社の場合は最初1週間のリリースサイクルを試験的に運用しましたが、うまく行きませんでした。そこで2週間に変更し、このリリースサイクルが妥当だと判断しました。

他にも

- 関係者間で、リリース情報を共有する工程管理表を作成・共有

- マーケティングや技術チームを含めたすべてのチームが連携できる作業の確立

なども決定しました。

【ベストプラクティス3】:変更管理プロセスや構成管理データベース(CMDB)と連携し、リリースごとに確実な情報共有を行いましょう。

Step 4:リリース管理プロセスを簡略化する

最小限の情報で適切な承認が行えるように、リリース管理プロセスを簡略化することも大事なポイントです。ただし、適切な簡略化のためには、何かしらの記録によって関係者間の情報共有を確実にする必要があります。「何が、どのように実行されたのか」をしっかりと記録し、共有していきます。

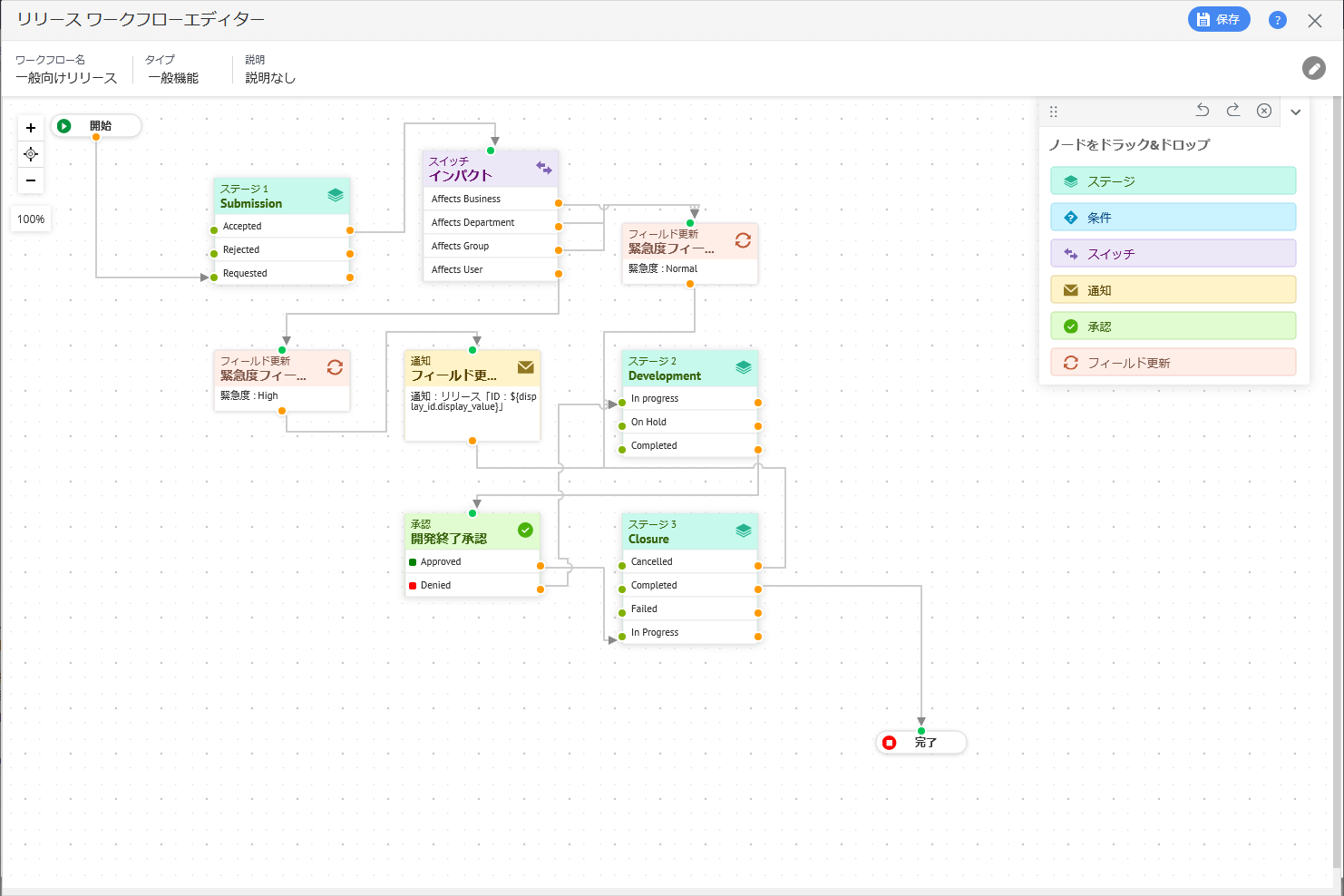

【ベストプラクティス4】:ITILの「ワークフロー標準化」を参考に、承認プロセスの重複や無駄を削減することでリードタイムを短縮します。

Step 5:確実な記録と情報共有のためツールを使用

A社は技術者・非技術者を含めた関係者が記録文書を基準に作業ができるよう、記録文書を基準とするリリース方針を決定しました。そこで必要になったのが記録のためのツールです。

【ベストプラクティス5】:ITIL準拠のITSMツールを活用することで、変更・リリース・構成を一元的に管理しやすくなります。

【Tips:ツール選びのポイント】

ポイント:各サイクルで開発した内容を最小限の情報で効果的に記録できること

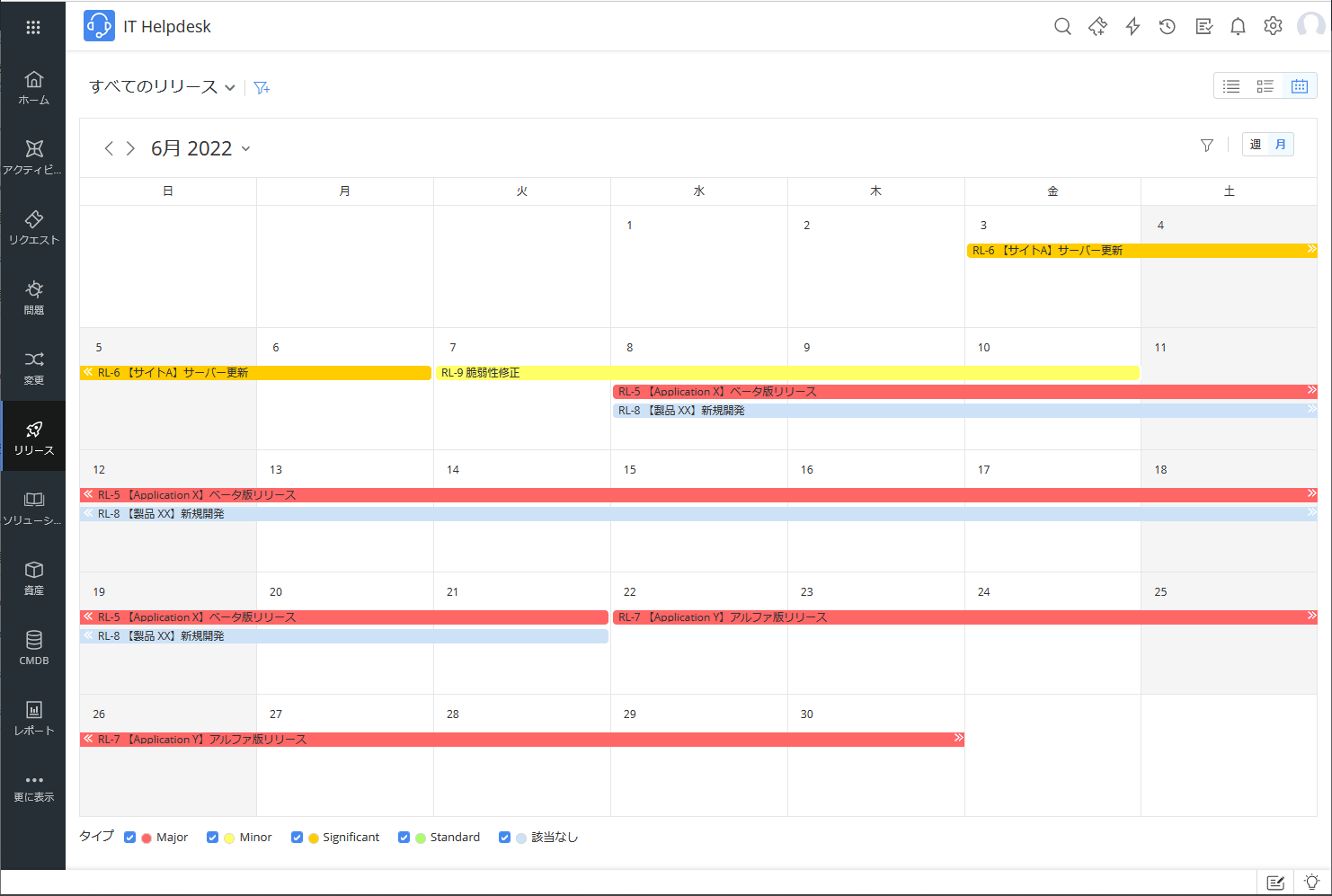

ServiceDesk Plusは、次のように正確で迅速なリリース管理ができます。

- 変更からリリースの起票が可能なため、ITインフラのアップグレードを簡素化

- リリースに関するテンプレート・役割・ステータスを設定することで、リリース管理プロセスを細かくカスタマイズ

- ワークフローと通知を設定し自動化することで、各関係者へ正確な情報提供が可能

- カレンダー表示により、各リリースのスケジュールの衝突を回避

Step 6:CMSによるITインフラ制御の確立

A社はCMS(構成管理システム)を開発し、ツリー構造とCI(構成アイテム)階層を構築。これによってリリース管理されたITインフラによってソフトウェアを展開でき、すべてのアイテムを適切に配置してソフトウェアを使用することで、予期せぬトラブルを防ぎやすくなります。

【ベストプラクティス6】:ITIL4では「サービス構成管理」として、CIのライフサイクルを明確に定義することが推奨されています。

Step 7:確実なリリース管理のため人材にも投資

ここであらためて、リリース管理でよく問題になる点を振り返ってみましょう。

どんなに簡単なリリースであっても、複数の担当者やチームが関わることで、コミュニケーション不足が発生するおそれがあります。そこでA社は構成管理、変更管理、リリース管理のチームを集めて研修会を開催しました。内容はリリース管理の基礎の復習やメトリクスの導入、各チームの役割や責任の確認など。構成管理、変更管理、リリース管理、そして人材の相乗効果によって、A社はリリース管理の改善に成功しました。

【ベストプラクティス7】:ITILではプロセスだけでなく、組織文化や人材開発も重視されます。研修や定期的なレビューで改善サイクルを回していくことが不可欠です。

無料Ebook リリース管理の成功事例 ~3つのプロセス連携が生み出す相乗効果~

ITILを活用したリリース管理の導入メリット

リスクの可視化と対策強化

変更管理、構成管理、リリース管理を一元的に連携させることで、潜在的なリスクを早期に把握し、対処が可能になります。

ステークホルダーとの円滑な合意形成

ITILはサービス提供における役割分担や責任範囲を明確化するため、チーム内外の合意形成がスムーズになります。

サービス品質とユーザー満足度の向上

変更やリリースによるダウンタイムや不具合を最小限に抑え、安定稼働と高品質なサービス提供を実現します。

継続的改善の推進

ITILが提唱するPDCAサイクルをリリース管理に組み込むことで、導入後も継続してプロセスを最適化できます。

まとめ:ITIL準拠のリリース管理ができるツール

現代のIT環境では、リリース管理は単なる「本番環境への展開手順」ではなく、ITサービスの安定性を確保しながら、迅速な提供を実現するための戦略的プロセスとなっています。特に、ITIL 4では「変更管理」「構成管理」との連携が重視されており、リリース管理は組織全体のIT運用を支える中核的な役割を果たします。

適切なリリース管理を行うことで、先ほどのメリット以外にも次のような効果が得られます。

- 計画的なリリースサイクルの確立により、変更の影響を最小限に抑える

- 変更承認プロセスの合理化により、意思決定の迅速化を図る

- 構成管理データベース(CMDB)を活用し、リリースの影響範囲を可視化する

- ワークフローの標準化と自動化で、運用負担を軽減しつつ効率を向上させる

これらを効果的に実現するには、ITIL準拠のITSMツールを活用することが鍵となります。ServiceDesk Plusは、リリース管理・変更管理・構成管理を統合し、リリースのプロセスを可視化・自動化することで、迅速かつ安定したITサービスの提供を可能にします。

「適切なリリース管理」が組織の成長を支え、ITサービスの価値を最大化する重要な要素であることを踏まえ、ITSMツールを活用した効率的な運用を検討しましょう。